Depuis des millions d’années, la taille des mammifères est restée limitée par des contraintes biologiques et environnementales.

Pourtant, certaines espèces du passé ont frôlé des dimensions impressionnantes

Pendant plus de 150 millions d’années, la Terre a été dominée par des créatures d’une taille inégalée : les dinosaures.

Certains, comme le Brachiosaurus, dépassaient les 20 mètres de long et pesaient plusieurs dizaines de tonnes.

Bien au-delà des dimensions des plus grands mammifères ayant jamais existé.

Pendant plus de 150 millions d’années, la Terre a été dominée par des créatures d’une taille inégalée : les dinosaures.

Pourtant, après leur disparition, certains mammifères terrestres géants ont émergé, atteignant des tailles impressionnantes sans jamais rivaliser avec celles des dinosaures.

Pourquoi une telle différence ?

Métabolisme, environnement, évolution…

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi aucun mammifère n’a jamais atteint l’ampleur des titans du Mésozoïque.

Quels sont ces facteurs ?

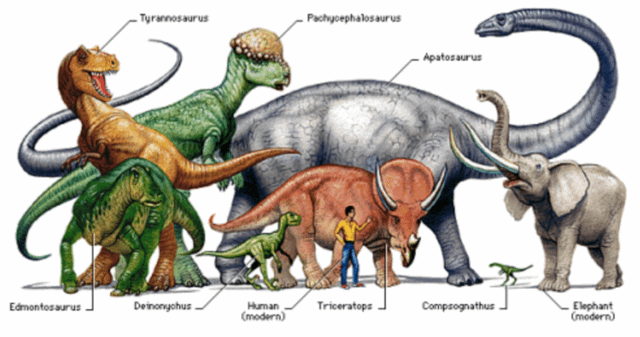

Le règne des dinosaures a vu émerger des créatures colossales, bien plus imposantes que tout ce que le monde mammalien a produit sur terre.

Le Brachiosaurus, par exemple, mesurait plus de 20 mètres de long et pesait jusqu’à 50 tonnes.

À titre de comparaison, l’éléphant d’Afrique, le plus grand mammifère terrestre actuel, plafonne à environ 4 mètres au garrot et ne dépasse pas les 6 tonnes.

Cette différence de taille s’explique par plusieurs facteurs biologiques et environnementaux propres aux dinosaures.

L’un des éléments majeurs qui a favorisé leur gigantisme est leur métabolisme.

Contrairement aux mammifères, qui sont des endothermes et régulent leur température interne en consommant une quantité considérable d’énergie, les dinosaures étaient probablement mésothermes.

Ce mode de fonctionnement intermédiaire leur permettait de grandir rapidement tout en dépensant moins d’énergie que les mammifères modernes.

Felisa Smith, chercheuse en biologie, a souligné auprès de Earthsky que les mammifères utilisent en moyenne dix fois plus d’énergie qu’un reptile ou un dinosaure de taille équivalente, limitant ainsi leur potentiel de gigantisme.

Le Mésozoïque a offert un cadre idéal à l’évolution des dinosaures .

Ils vivaient sous un climat chaud, entourés d’une végétation luxuriante.

Cette abondance a favorisé la croissance rapide des herbivores et, par conséquent, celle de leurs prédateurs.

Une étude de l’Université du Nouveau-Mexique, publiée sur Phys.org, a montré que l’augmentation de la taille des vertébrés terrestres suivait des schémas similaires à l’échelle mondiale.

Des conditions écologiques comparables ont ainsi permis aux dinosaures d’atteindre des tailles impressionnantes sans contrainte majeure.

Grâce à ce climat chaud et à ces vastes territoires, les dinosaures ont eu accès aux ressources nécessaires pour grandir.

En revanche, les mammifères terrestres géants et plus petits, ont évolué dans des environnements plus restreints.

Ces conditions ont limité leur développement après leur apparition

L’Indricotherium, autre colosse de l’ère tertiaire, a lui aussi atteint des proportions extraordinaires, occupant les vastes plaines d’Eurasie avant de disparaître.

L’analyse des fossiles menée par les chercheurs de l’étude, a permis de reconstituer son évolution et de démontrer que son gigantisme résultait d’une combinaison de facteurs environnementaux favorables, comme un climat tempéré et la présence de vastes prairies riches en végétation.

L’évolution des mammifères terrestres géants

L’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’années, a libéré de nombreuses niches écologiques.

Les mammifères, jusque-là de petite taille, en ont rapidement profité.

Durant le Mésozoïque, ils vivaient souvent la nuit pour échapper aux grands prédateurs.

Après la disparition des dinosaures, leur diversification s’est accélérée.

Au fil des millénaires, certaines espèces ont atteint des tailles de plus en plus imposantes.

Plusieurs espèces de mammifères terrestres ont ainsi atteint des dimensions impressionnantes, bien qu’aucune n’ait rivalisé avec les plus grands dinosaures.

Le Paraceratherium, un ancêtre du rhinocéros, pesait entre 15 et 20 tonnes et mesurait cinq mètres au garrot.

Cet herbivore géant, qui vivait il y a environ 34 millions d’années, représentait l’un des plus grands mammifères terrestres jamais répertoriés.

Selon John Gittleman, biologiste à l’Université de Géorgie, “le fait qu’un si grand nombre de lignées différentes aient évolué indépendamment vers des tailles maximales aussi similaires suggère que les mammifères géants remplissaient des rôles écologiques similaires dans le monde entier.

La cohérence du schéma implique fortement que les biotes de toutes les régions répondaient aux mêmes contraintes écologiques”, cité par IFL science

L’Indricotherium, autre colosse de l’ère tertiaire, a lui aussi atteint des proportions extraordinaires, occupant les vastes plaines d’Eurasie avant de disparaître.

L’analyse des fossiles menée par les chercheurs de l’étude, a permis de reconstituer son évolution et de démontrer que son gigantisme résultait d’une combinaison de facteurs environnementaux favorables, comme un climat tempéré et la présence de vastes prairies riches en végétation.

Cependant, malgré ces cas de gigantisme, aucun mammifère n’a jamais approché la taille des plus grands dinosaures.

Les raisons de cette limite ne sont pas seulement d’ordre évolutif, elles sont aussi profondément ancrées dans la biologie des mammifères eux-mêmes.

Les limites biologiques et écologiques

Après la disparition des dinosaures, les mammifères terrestres ont connu des phases de gigantisme.

Cependant, plusieurs contraintes ont limité leur croissance.

Leur métabolisme endotherme en est donc une des principales causes.

Il exige une dépense énergétique importante pour stabiliser la température corporelle.

Les dinosaures semblaient bénéficier d’un métabolisme plus économe.

Les mammifères, eux, doivent produire de la chaleur en permanence.

Felisa Smith souligne que cette exigence augmente fortement leur consommation alimentaire.

Cette nécessité réduit alors leur capacité à atteindre des tailles extrêmes.

L’environnement joue également un rôle déterminant.

La quantité de nourriture nécessaire pour soutenir un animal de plusieurs dizaines de tonnes est immense et requiert un habitat suffisamment vaste pour assurer un approvisionnement continu.

Les dinosaures vivaient à une époque où la végétation abondante et le climat chaud favorisaient une production alimentaire accrue.

En revanche, les mammifères ont évolué dans des contextes plus variés, parfois marqués par des périodes glaciaires ou des sécheresses prolongées, limitant ainsi leur potentiel de croissance extrême.

Les conditions géographiques influencent aussi ces dynamiques évolutives.

L’étude publiée sur Phys.org met en évidence la corrélation entre la surface habitable d’une espèce et son évolution vers de grandes tailles.

Plus un territoire est vaste et exempt de barrières naturelles, plus il peut accueillir des animaux de grande taille.

Or, les continents du Cénozoïque étaient plus fragmentés que ceux du Mésozoïque, réduisant les opportunités d’expansion des grands mammifères.

L’évolution des mammifères a imposé des limites que ni leur métabolisme ni leur anatomie ne peuvent dépasser.

Pendant 140 millions d’années, ils sont restés petits et discrets pour éviter la concurrence avec les dinosaures.

Après leur extinction, les mammifères ont connu une diversification rapide.

Cependant, cette expansion s’est arrêtée il y a 42 millions d’années

Felisa Smith l’a démontré en étudiant les archives fossiles.

Dès lors, leur taille semble avoir atteint un plafond évolutif.

Des contraintes énergétiques et écologiques ont freiné leur développement.